|

Isabelle Bonhoure |

|

Pour

les périodes anciennes, la vaisselle de cuisine ou de table est

principalement faite en céramique, un matériau qui a la

particularité d’être quasiment indestructible (contrairement

au métal ou au bois) et qui de ce fait est le matériel

archéologique par excellence. Par sa technologie comme par sa

plus ou moins grande commercialisation, la céramique est ainsi

un témoin de l’histoire socio-économique d’une

civilisation : elle renseigne sur les gestes quotidiens, le genre d’alimentation,

le luxe ou la pauvreté des habitations où elle est retrouvée.

Si pour chaque période de l’histoire, elle est marquée

par de grandes tendances, reflétant la culture commune de l’époque,

l’évolution des formes et des techniques reste bien souvent

très irrégulière d’une région à l’autre.

La céramique médiévale n’échappe pas à cette

règle.

|

Cruche en pâte calcaire émaillée à décors vert et brun de la

fin du XIV° siècle. Céramique fine.

|

| Mais,

malgré les disparités importantes qui existent selon

les zones géographiques, les céramiques médiévales

occidentales présentent une certaine unité, certaines

caractéristiques qui tranchent résolument avec celles

des périodes antérieures. Leur génèse

se fait tout au long du haut Moyen Age et surtout à l’époque

carolingienne (entre le VIIIe et le Xe siècle), une longue

période durant laquelle les techniques antiques sont progressivement

abandonnées et où des transformations se produisent

pour aboutir aux productions spécifiquement médiévales.

D’autre part un des faits les plus marquant pour cette période

est très certainement la réapparition et la généralisation

durable des céramiques glaçurées (glaçures

au plomb surtout) et l’introduction des faïences (céramiques émaillées

nécessitant deux ou trois cuissons). Mais ces transformations,

intervenues au contact de l’Orient, ne se sont pas produites

partout au même moment ni de la même manière, loin

s’en faut : en Occident, ces céramiques apparaissent

selon les régions entre le Xe et le XIVe siècle ! Les

productions glaçurées et les faïences sont donc

loin d’être caractéristiques de toutes les céramiques

médiévales. En fait, les poteries sans revêtement, à pâte

claire ou rouge et surtout à pâte grise, sont longtemps

les plus nombreuses. |

Cruche à pâte rouge glaçurée du XIV° siècle, Provence. Céramique commune. |

Tout au long du haut Moyen Age, la cuisson réductrice

(donnant des pâtes grises) s’était petit à petit

imposée. Si elle n’est déjà plus exclusive à l’époque

carolingienne, elle domine toutefois longtemps dans bien des endroits.

Dans le même temps, la distinction entre la vaisselle culinaire

et la vaisselle de table a tendance à disparaître et

il n’existe plus à un certain moment que la catégorie

des céramiques communes. De même, il n’existe plus

- ou très peu - de productions de céramiques de luxe

et leurs importations sont globalement assez rares. Les formes, au

départ héritées de l’Antiquité,

s’effacent peu à peu devant les apports des cultures

barbares venues de l’Est. Les formes ouvertes (bols, assiettes,

plats divers) se raréfient ; les formes carénées,

typiques de l’Antiquité, disparaissent ; les panses des

vases se font plus ventrues ; les fonds s’élargissent

et se bombent plus ou moins, ce qui donne une grande stabilité sur

un foyer ; le col est presque supprimé mais reste bien marqué ;

les cruches à bec ponté (becs tubulaires qui se soudent

sur la lèvre) se multiplient. Ces caractéristiques deviennent

typiques de la céramique commune médiévale, et

persistent, selon les zones, plus ou moins longtemps.

Ces transformations vont de paire avec l’apparition de nouveaux centres

de créations potières. Le phénomène le plus marquant

est sans doute la pulvérisation de la production en petits ateliers,

le plus souvent à diffusion locale, plus rarement régionale.

Il peut ainsi exister sur une grande région un seul type de céramiques

sans qu’il y ait une grande commercialisation des produits. En fait,

l’aire stylistique recouvre un ensemble de petits ateliers. |

Pot à pâte grise, XII° siècle, Provence |

L’activité est en revanche plus grande et plus novatrice

dans les régions politiquement actives. C’est le cas de

l’Europe du Nord-Ouest, dominée par les régions

rhénane et mosane, où sont installés les grands

centres carolingiens, de l’Empire byzantin qui continue à avoir

son importance et enfin du monde islamique en pleine expansion. Ce sont

dans ces zones que peuvent apparaître des ateliers vraiment important

développant une réelle commercialisation (à grande échelle).

Ce sont dans ces zones aussi que sont introduites des techniques et

des recherches nouvelles, qui seront amenées à s’étendre.

Ainsi, la cuisson oxydante (qui donne des pâtes claires ou rouges) réapparaît

en Allemagne au IXe siècle dans deux grands ateliers de la région

de Cologne qui fonctionnent entre le VIIIe et le XIIe siècle : Badorf

(750-900 environ) et Pingsdorf (900-1200). Leurs productions sont diffusées

très loin dans toute l’Europe du Nord et impose un style, une

technique. Elles ont une réelle influence sur les poteries fabriquées

dans ces zones nordiques. Autour de Paris, par exemple, on trouve dès

les XIe-XIIe siècles des poteries à pâte claire décorées

de bandes peintes en rouge qui imitent les productions de Pingsdorf.

Dans les zones byzantines et islamiques, où l’utilisation des

glaçures n’a jamais été réellement abandonnée,

cette technique se développe et s’affine, par exemple avec l’association

d’un décor incisé (sgraffito). Dans le monde islamique

enfin, apparaissent de nouvelles techniques, largement en avance sur les productions

du monde chrétien : la faïence et le lustre métallique.

Poussées à un degré de maîtrise de plus en plus

grand, ces techniques sont utilisées pour fabriquer une magnifique et

luxueuse vaisselle de table. Très tôt il existe une large exportation

de la production islamique dans les zones méditerranéennes, et

plus tardivement (à partir du XIIIe siècle) une pénétration

dans les terres. Peu à peu, les influences orientales gagnent le monde

occidental, notamment par le biais de la péninsule ibérique,

où il y a une occupation arabe très forte, et par l’Italie.

Dans tout le bassin méditerranéen, des ateliers, désormais

plus importants et plus structurés que les précédents,

commencent à produire des faïences, et à les commercialiser à plus

ou moins grande échelle, alors que la vaisselle culinaire est désormais

glaçurée. Les formes se diversifient, notamment pour les céramiques

de tables : coupes et coupelles, plats, cruches sont les plus courantes, mais

il existe désormais une grande liberté. Les productions décorées

les plus représentatives pour ces périodes sont les céramiques

vertes et brunes produites dans plusieurs ateliers espagnols, en Italie et

un peu plus tard (à partir de la fin du XIIIe et surtout au XIVe siècle)

en Provence et Languedoc. Elles montrent une certaine unité de style

même si dans le détail on remarque certaines caractéristiques

propres à chaque région. Elles sont décorées le

plus souvent de motifs géométriques, mais aussi figuratifs avec,

dans les médaillons centraux des plats et coupes, des représentations

de végétaux, d’animaux et parfois des figures humaines.

Les céramiques bleus et blanches, parfois associées à du

lustre métallique, produites essentiellement à Valence, sont également

très appréciées à cette époque. |

Pot à pâte grise à décor

lissé du XI° siècle. Région Lyonnaise.

Pot à grise à bec porté et

décor lissé du XII° siècle . Ré g

ion Provençale |

La

céramique médiévale en Provence

L’exemple

provençal peut permettre d’illustrer un peu plus

dans le détail ce qui s’est produit à l’échelle

d’une région entre le XIe et le XIVe siècle.

Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la distinction entre la vaisselle

culinaire et la vaisselle de table n’existe pas. Les importations sont

quasiment inexistantes et seule la poterie grise, fabriquée localement,

domine. Réalisée dans des fours simples à cuisson réductrice,

elle est relativement imperméable. Les formes sont toujours tournées

avec soin et parfois décorées. On trouve ainsi des motifs géométriques

obtenus par lissage, selon une technique surtout utilisée au cours des

Xe et XIe siècles, quelques motifs d’ondes réalisés à l’aide

d’un peigne ou d’un morceau de bois, et surtout des motifs imprimés

en creux à l’aide d’une molette. |

|

Exemples de décors sur céramiques

grises du XII° siècle : Molette (à droite et à gauche)

et Onde incis ée (au centre) |

|

La

typologie, sans doute bien adaptée aux besoins, reste très

peu variée et évolue lentement. Il s’agit

le plus souvent de récipients assumant de multiples fonctions,

destinés à la fois à aller au feu, à être

présentés sur la table, ou encore à conserver

les aliments. Jusqu’au XIIe siècle, il n’y

a pratiquement que des pots globulaires de tailles diverses, les « pégaus »,

au fond légèrement bombé, avec ou sans anse,

parfois à bec ponté. Les formes ouvertes restent

extrêmement rares et il s’agit toujours de grandes

jattes ou mortiers. Enfin il existe quelques formes plus spécifiques

comme les couvres-feux, les bouteilles à goulot vertical

et deux anses, les gourdes, présentant la même forme

que les précédentes mais avec un flanc plat qui

permettait de les porter sur le côté. Quelques trompes

d’appel sont également fabriquées en céramique,

dans les mêmes ateliers. Cette vaisselle devait être

complétée de bols ou d’écuelles en

bois. A partir du XIIIe siècle, la typologie s’enrichit

de quelques cruches à col haut et bec simplement pincé et

surtout de marmites, au fond globulaires, présentant deux

anses opposées, de plus grande capacité que les

pots. La taille de ces derniers a alors tendance à diminuer

et on remarque désormais qu’ils comportent toujours

une anse.

|

|

Ces

céramiques sont produites dans de petits ateliers locaux

dont on connaît quelques exemples dans le pays d’Apt,

l’arrière-pays marseillais ou dans le Var. Seuls

les ateliers de l’Uzège dans la vallée

du Rhône, implantés à proximité des

gisements d’argile kaolinitique de très grande

qualité, ont connu une plus grande importance, ne dépassant

pas cependant une aire de commercialisation régionale.

A partir

de la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle,

on assiste au passage à la cuisson oxydante, au moment

où réapparaissent communément les glaçures

et les décors peints. Dans le même temps la

distinction entre vaisselle de table et vaisselle culinaire

refait surface. La production a tendance à se centraliser

(l’importance des ateliers de l’Uzège

s’accentue pour les poteries réfractaires) et

de nouveaux centres apparaissent, s’implantant auprès

de gisements d’argiles calcaires désormais utilisées

pour certaines céramiques non destinées aller

au feu (notamment les faïences). C’est aussi l’époque

où les échanges et le commerce connaissent

un nouvel et prodigieux essor. Les céramiques n’échappent

pas à ces nouvelles conditions économiques

: on recommence à trouver des importations, provenant

essentiellement d’Italie, d’Espagne et même

du Magreb ou du Proche-Orient.

Les formes vont alors se diversifier en fonction des multiples besoins

et deviennent plus spécialisées. Pour la céramique

commune, à présent à pâte claire ou rouge

et recouverte d’une glaçure plombifère, les marmites

et leurs couvercles dominent. S’y ajoutent de multiples cruches

qui remplacent peu à peu l’ancien « pégau ».

Les jattes, coupes, coupelles et écuelles font leur appararition

ainsi que quelques fait-tout ou poëlons. La vaisselle de table se

différencie nettement. Imitant au début les « majoliques

archaïques » à décor vert et brun sur fond blanc

d’Espagne ou encore le « sgraffito archaïque » d’Italie,

les ateliers provençaux adoptent très vite et utilisent

avec adresse les techniques mises au point ailleurs, leur donnant un

langage et un style propre.

Céramiques Culinaires à pâte rouge glaçurée

(XIV° siècle)

Lors de fouilles

archéologiques sur un habitats du

XIV° siècle (hôtel de Brion à Avignon),

on a retrouvé en proportion :

- 63,7 % de Marmites (A.)

- 21,2 % de Jattes (B. : ici, avec couvercle)

le reste du mobilier est constitué de formes diverses, dont :

- 7,4 % de couvercles

- 1,3 % de poêles et poêlons (C.)

- 4,2 % de gargoulettes (D.)

- 1,1% d’autres cruches

- 1,1% de lampes à huile

|

Marmitte Modèle A.

Couvercke de Jatte Modèle

B.

Jatte Modèle B.

Poêlon Modèle

C.

Gargoulette Modèle

D.

|

LES

ATELIERS

Pour des raisons pratiques,

les potiers installaient leurs ateliers à proximité des

matières premières dont ils avaient besoin : gisement

d’argile surtout, mais aussi bois pour alimenter les cuissons

et eau. Pour des raisons économiques, ils choisissaient de

préférence des lieux d’où ils pouvaient écouler

facilement leurs productions : dans le voisinage des grandes villes

ou près d’axes de communication. Mais à cause

des nuisances occasionnées par les cuissons (fumée,

risque d’incendie), les ateliers étaient toujours situés à l’extérieur

des agglomérations, soit à la campagne, soit à la

périphérie des villes importantes.

Les installations

utilisées par les potiers étaient toujours très

pauvres. Les ateliers médiévaux se réduisaient à un

ensemble de structures rudimentaires adaptées à chacune

des étapes de la transformation de l’argile de

carrière en poteries : différents espaces étaient

aménagés pour préparer et stocker la terre,

d’autres étaient réservés au tournage,

au séchage des poteries, aux fours ou encore au stockage

des produits finis.

L’importance des ateliers était très variable. Il existait

de modestes ateliers locaux mais également de grands ateliers regroupant

plusieurs artisans. |

|

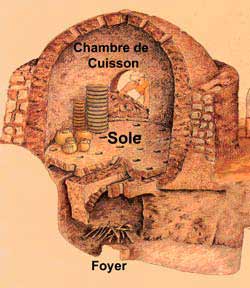

LA

CUISSON DES POTERIES

Ultime phase de la fabrication des poteries, la cuisson en est aussi une des étapes

les plus délicates. Les potiers médiévaux étaient

parvenus à une grande maîtrise dans ce domaine, aussi bien dans

la fabrication des fours que dans la conduite du feu.

Les fours étaient

très souvent creusés dans le sol de façon à ce

que la plus grosse partie soit prise dans le substrat. De cette manière

ils présentaient une bonne étanchéité ainsi

qu’une bonne isolation thermique, ce qui permettait d’éviter

les pertes de chaleur. Enfin ils étaient suffisamment solides

et stables.

Les

fours comprenaient toujours trois parties essentielles -

Le foyer pour alimenter le four en combustible. Cette partie était

toujours enterrée. Une ouverture était ménagée à l’entrée.

A l’avant une « aire d’accès » était

creusée jusqu’au niveau de la porte du foyer pour permettre

aux potiers d’enfourner le bois.

- La chambre de cuisson où étaient entassées les poteries à cuire.

Certaines sont « permanentes », complètement construites avec

une ouverture ménagée à l’arrière pour enfourner

les céramiques. D’autres avaient seulement leurs parois permanentes,

la couverture étant reconstruite en matériaux légers à chaque

cuisson.

- Entre les deux se trouvait la sole, qui sert de support aux poteries. Il

s’agissait

souvent d’une plaque d’argile percée de trous reposant si

nécessaire sur un pilier ou sur une voûte. |

|

|

L’archéologie

permet de connaître plusieurs modèles de fours médiévaux,

les plus typiques étant les fours circulaires presque complètement

enterrés.

La conduite

du feu nécessite de maîtriser les trois facteurs

intervenant lors de la cuisson :

- La température

: elle doit être suffisante pour que les pots cuisent

mais ne doit pas dépasser le point de fusion de l’argile

- Le temps, élément complémentaire pour obtenir une cuisson

homogène. Deux grandes phases constituent le cycle de cuisson : la montée

en température, lente et progressive au début, plus rapide ensuite

et maintenue quelques temps à son maximum ; le refroidissement qui doit être

lent et progressif.

- La nature de l’atmosphère dans le four qui détermine l’aspect

des poteries : "atmosphère oxydante » (chargée d’air)

qui donne des pâtes beiges à rouges ou « atmosphère

réductrice » (privée d’air et chargée de fumée)

qui donne des pâtes grises à noires.

|

|

LES

CERAMIQUES GRISES (Xe-XIIIe siècles)

Les céramiques à pâte

grise sont pratiquement les seules productions existant dans les

régions du sud de la Loire jusqu’au XIIIe siècle.

Il s’agit d’une vaisselle commune assez frustre mais d’une

bonne qualité, bien adaptée en fait à l’utilisation

qu’on lui destinait.

Leurs formes sont variables selon les régions et les époques

mais elles restent d’une manière générale assez

peu nombreuses et elles évoluent lentement. Les mêmes poteries

servaient souvent à différentes fonctions : cuisson ou conservation

des aliments, cruches à liquide...

Ainsi il existe surtout des pots de tailles diverses, souvent avec une anse,

parfois à bec verseur.

La forme typiquement

médiévale consiste en un pot assez ventru, à large

ouverture, sans col marqué et à fond plat ou légèrement

bombé pour mieux s’adapter sur les braises.

On trouve également d’autres vases aux formes plus spécifiques

: des marmites à fond rond, quelques couvercles plats, plus rarement

des bouteilles ou des gourdes et enfin quelques jattes ou mortiers. C’est

là pratiquement tout le répertoire des formes produites durant

cette période. Il n’existe pas à proprement parler d’une

vaisselle de table. Celle-ci était fabriquée dans d’autres

matériaux, notamment en bois. |

Marmite à pâte grise, XII° siècle,

produite dans le Vaucluse. |

LES

CERAMIQUES DES XIVe-XVe siècles

C' est seulement à la fin du XIIIe siècle et surtout au XIVe

siècle que se produisit à la fois l’ouverture aux importations

de céramiques fines, venues parfois de régions lointaines, et

l’introduction d’une évolution technique : l’apparition

des glaçures, connues dans d’autres régions beaucoup plus

tôt. Les nouvelles productions à pâte claire ou rouge et

glaçurée ne tardèrent pas à supplanter presque

totalement les anciennes poteries à pâte grise.

Les formes se diversifient

très largement et en même temps se spécialisent.

On trouve tout d’abord la vaisselle commune avec des poteries culinaires

comme les marmites, les jattes, les poêlons, les couvercles, etc... et

les poteries de table avec de nombreuses cruches, des gobelets ou des chopes,

des bols et écuelles...

A côté de cette production commune, on importe et bientôt

on produit dans nos régions des poteries finement décorées,

beaucoup plus luxueuses, destinées aux tables des gens riches. Les plus

typiques sont les céramiques « vertes et brunes », ornées

de motifs géométriques, animaliers, floraux... |

|

GLOSSAIRE

Les

argiles

En fonction des argiles utilisées, on obtient différentes

catégories de céramiques. On distingue surtout les céramiques

culinaires, qui supportent les chocs thermiques, fabriquées à partir

d’argile réfractaire (notamment les argiles kaolinites)

et les céramiques de table fabriquées à partir d’argiles

calcaires qui ne peuvent être destinées au feu.

La

cuisson

Le type de four et l’atmosphère de cuisson et de post-cuisson

sont fondamentales pour déterminer le type de cuisson : dans un

four à bois, lorsque la chambre de cuisson et le foyer communique,

l’atmosphère peut être ou non chargé d’oxyde

de carbone. La cuisson réductrice est obtenue par réduction

de l’oxygène dans le four, en fermant hermétiquement

toutes les ouvertures. Les céramiques prennent une teinte grise

par enfumage et réaction de la pâte. L’atmosphère

oxydante, au contraire, développe l’oxyde ferrique et donne

des teintes claires ou rouges (par oxydation du fer contenu dans l’argile).

On obtient donc une cuisson oxydante en ménageant dans le four

quelques ouvertures, permettant à l’oxygène de circuler.

Les

glaçures

Au Moyen Age, les vernis sont le plus souvent fait avec du plomb. Leur

fonction est avant tout d’imperméabiliser la céramique

par vitrification.

Le vernis plombifère est transparent. S’il est d’une

pureté parfaite, il prend la couleur de la pâte, mais généralement

les teintes varient du brun au vert. Le vernis peut être opacifié avec

de l’étain. On a alors tendance à parler d’émail

ou de faïence. La coloration est obtenue par des oxydes. L’étain,

surtout utilisé pour les fonds, donne du blanc, le cobalt du bleu,

le cuivre du vert, le manganèse des teintes allant du brun au

violet, le fer du jaune ou du brun, l’antimoine du jaune.

Les glaçures peuvent être passées sur « cru »,

lorsqu’on a besoin de la même température de cuisson

entre la pâte et le revêtement - c’est surtout le cas

pour les glaçures plombifères - ou sur « biscuit » (poterie

cuite), ce qui est le cas de toutes les faïences. |

|